Драматург Михаил Дурненков: как уехал, что делает в эмиграции и как однажды написал пьесу о превращении России в черную дыру

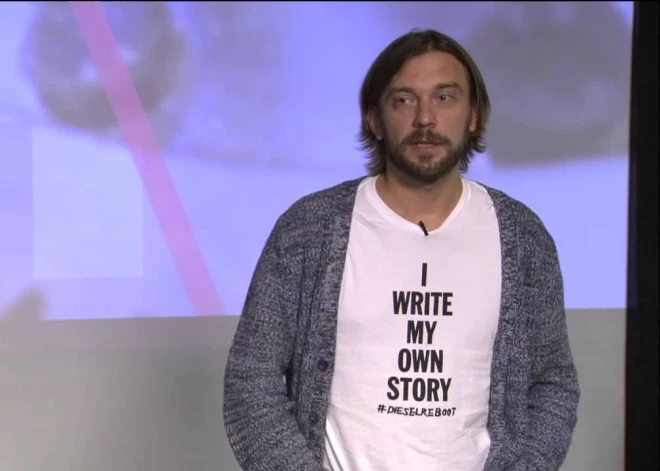

Михаил Дурненков — один из самых успешных, если считать в «Золотых масках», драматургов современного российского театра. Сам себя он называет «довоенным российским драматургом». Он автор четырех десятков пьес, его работы переведены на семь языков. Названия его пьес говорят сами за себя: «День победы» (2014), «Война еще не началась» (2015), «Вечно живые» (2021).

Февраль 2022 года Дурненков встретил преподавателем Школы-студии МХАТ. В марте он уехал из России, однако продолжил преподавать онлайн. 19 апреля он опубликовал в фейсбуке пост, где написал: «Желаю полного и сокрушительного поражения российской армии… Верю, что чем значительнее будет это поражение, тем быстрее очнутся от своего позорного сна мои соотечественники».

После этого председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин осудил Дурненкова и поставил вопрос о его пребывании в составе Союза, а Школа-студия МХАТ расторгла с Михаилом трудовой договор. Чуть позже на него завели дело о «дискредитации» армии. Сейчас вместе с семьей драматург живет в Хельсинки, где он выиграл престижный грант на работу над пьесой и выпустил спектакль в финском театре.

Как Дурненкову удалось в своих пьесах предсказать нынешнюю реальность и что предсказывать он будет дальше? Матильда Виноградова поговорила с Михаилом в продолжении серии «Русских сезонов» о жизни российского театра за пределами России.

— Расскажи, как ты ты уехал? У тебя же не было европейских контрактов?

— Нет, был — с финским театром. Иначе я бы не смог уехать. У нас был проект с финским шведскоязычным театром «Клокрике» еще до войны, даже еще до пандемии, — про будущее. Будущее всё время менялось, проект всё время откладывался — то пандемия, то потом война. И когда война началась, они мне написали, сказали, что могут помочь — сделать рабочую визу. Это были первые дни после начала войны, или, как правильно говорить, полномасштабного вторжения России в Украину. Так мы сделали визу и поехали в Финляндию, с тех пор мы здесь находимся.

— Спектакль вышел?

— Да, в феврале 2023 года. Назывался он «Короткий эпизод всеобщей истории грибной цивилизации», где под понятием «короткий эпизод» подразумевалось всё человечество, собственно говоря. Последняя часть спектакля заканчивалась во времена, когда уже не то что людей — даже следов их деятельности на Земле практически не осталось, кроме хранилища ядерных отходов. Получился спектакль про будущее без людей.

— Его будут еще играть?

— Репертуарная жизнь здесь устроена так: спектакль показывают от восьми до 20 раз, потом его снимают навсегда. Наш сыграли 12 или 13 раз. Вот так устроены вообще все спектакли в Финляндии, традиционно из-за невероятно дорогой аренды площадки и высокой стоимости человеческого труда. Бывает, что спектакль играют два раза, а потом закрывают, эксплуатировать всегда дороже любых возможных прибылей от билетов. А работали над постановкой перед этим, например, год. Это немного непривычно для человека, который привык к русскому репертуарному театру, где спектакли идут по 20 лет. Но в этом есть правда жизни: театр — эфемерное искусство.

— Что было дальше? У вас остались финские визы и вы решили не возвращаться?

— Театр помог нам подать на ВНЖ. И мы начали трудовую жизнь здесь, в Финляндии. Потом через год мы подали еще раз на ВНЖ. Наверное, если правое националистическое правительство не введет какие-то новые законы, то, может быть, и дальше так будем поступать. Фонд Artists at risk помог нам с размещением — первые три месяца мы жили на их квартире.

— Была громкая история о том, как тебя осудил Калягин, как тебя исключали из СТД, как звели дело. Ты уже был в тот момент в Финляндии? Чем эта история закончилась? Какие санкции по поводу тебя в России?

— Ну, прошел суд по делу о дискредитации российской армии. Как я понимаю, вынесли какое-то решение, видимо, штраф. Довольно сложно узнать из-за границы, что там именно произошло. А с Союзом театральных деятелей вышло интересно: оказалось, что нет такого регламента, чтобы из него исключать, тем более за политические взгляды. Мне предложили выйти самому. Я благородно отказался — дал им возможность проявить свои лучшие человеческие качества.

Так стало понятно, что это невозможно. Правда, через какое-то время я уже сам попросил меня исключить, потому что я и не хотел быть в этой организации больше.

— Чувствуешь ли ты, что предсказал будущее?

— Надоело мне это предсказание будущего. Мне кажется, я предсказывал будущее начиная с 2014 года. В России очень легко предсказывать будущее. Всё всегда идет в одну сторону, в одну точку. Не надо обладать каким-то пророческим даром, чтобы это будущее угадать. Достаточно просто озвучить свои страхи, указать направление, в которое всё постепенно съезжает, а оно туда и съезжает. Не думаю, что я прямо такой пророк, я всегда говорил об очевидных вещах. Моя миссия как художника заключалась в предостережении общества, наверное. Есть же такое понятие — миссия художника. Художник думает, что он что-то еще делает, кроме того что тешит свои творческие амбиции. Наверное, вот это предостережение и было такой миссией.

Мне кажется, я не один, кто все эти годы говорил о том, что дело движется к войне и к тоталитаризму, мы возвращаемся и в прошлое, и в его худшую часть. Много пьес об этом написано. Я понял сейчас, что практически каждая моя пьеса из последних была об этом: и «Утопия», и «Война еще не началась», и «День победы», и «Озеро» практически прямым текстом рассказывают о том, что мы сегодня наблюдаем. Но, правда, я еще раз повторюсь, что никакого пророческого дара у себя не вижу.

Мы сейчас находимся в той точке, про которую я писал еще десять лет назад. И из нее можно описать перспективу на следующие десять лет. И то движение, которое наша многострадальная Родина начала, не закончено, далеко не закончено, мы еще где-то в самом начале.

— Ты для себя выработал какой-то способ, который тебе позволяет в этой реальности адаптироваться?

— Давай разберемся, что значит эта реальность для тебя и для меня. Мы с тобой в разных реальностях находимся. Что мы имеем в виду, когда говорим «эта реальность»? Ты включаешь в нее бомбежку Израиля? Или ты говоришь о том, что происходит внутри Садового кольца?

— Я включаю и бомбежку Израиля, и кадры, когда Алиев прошелся по флагу Арцаха.

— Мне кажется, проход по флагу — это акт унижения, и это весьма недальновидный шаг. Человека, как и персонажа пьесы, раскрывает конфликт. В счастье мы все, как писал Толстой, одинаковы, и проявляемся в несчастье. В конфликте мы тоже проявляем себя.

Вот человек прошелся ногами по флагу, и сразу стало понятно, что личность-то он совсем небольшая. Больше тут нечего сказать.

— Просто вообще непонятно, как к этому всему адаптироваться, на что опираться?

— Не знаю, нет у меня сейчас какого-то рецепта. Наверное, это ноябрь. Спроси меня в мае — у меня он будет. Всё-таки ноябрь — дно, из которого мир видится самым мрачным образом. У меня есть теория, что третья мировая война вот так и выглядит, как то, что мы наблюдаем, просто она гибридной формы.

— Когда ты уезжал, то написал много постов. Твои взгляды как-то изменились за это время?

— Тогда у меня еще была какая-то злость. Сейчас мне кажется странным писать какие-то посты в фейсбуке. Они уже ни на что не влияют, ничего не решают и ничего не обозначают. А тогда, по крайней мере в начале войны, это было важно. Российское государство очень боролось за то, чтобы показать монолитность поддержки СВО. И любой голос против карался именно потому, что он показывал всю несостоятельность и ложь этой позиции. Сейчас уже все как-то всё друг про друга поняли. Мне кажется, и правительство российское сейчас уже как бы подуспокоилось — его устраивает просто молчание людей. Не поддержка, а молчание. И если раньше они боролись за поддержку, то сейчас просто за молчание. Равнодушие их устраивает, устраивает тот факт, что люди стараются об этом не думать и не жить войной. И для этого создаются условия: надо, чтобы работали те же театры, создавая видимость нормализации жизни. Всё идет своим чередом, а где-то под боком полыхает маленькая победоносная война. Уже не первый год. Но об этом стараются не думать. Россия превращается в такую молчащую черную дыру. Кстати, вспомнил, что у меня такая пьеса была.

— Это какая?

— Она у нас неизвестна, поскольку я писал ее для частного проекта и сразу отдал права. Она была про жителей Брайтон-Бич в Нью-Йорке. По сюжету происходит что-то такое, после чего Россия, которая отгораживалась от всего мира железным занавесом и проводила очередной свой эксперимент по отгораживанию, вдруг, в результате какой-то научной ошибки, превратилась в настоящую черную дыру, место, где даже солнечный свет втягивается и навсегда исчезает. И жители Брайтон-Бич понимают, что они единственные оставшиеся носители русской культуры на Земле, и решают сделать на этом бизнес. А поскольку представление о культуре у них очень местное, то получилась такая комедия на фоне безусловно трагических событий. И хоть она и взлетала в конце концов в трагедию, но в целом пьеса комическая.

— Ее где-то сыграли?

— Нет. Она родилась и умерла на Манхэттене в Нью-Йорке много лет назад, но были читки в Public theatre. И там же, кстати, показали читки пьесы Наташи Ворожбит (драматург из Киева) и Павла Пряжко (драматург из Минска). Мы все писали пьесы для этого проекта.

— Ты был всё-таки одним из самых успешных драматургов — хотя бы по числу «Золотых масок». С женой-художницей Ксенией Перетрухиной вы купили квартиру, где эти маски в кладовке лежали, у тебя были студенты в Школе-студии МХАТ и Школе Райкина. Как будто бы жизнь удалась?

— Ну, это было, потому что мы уже были заслуженные деятели культуры, но это не значит, что всё было хорошо. Просто мы долго работали, больше 20 лет занимались искусством. И, как ты знаешь, сначала ты работаешь на имя, а потом уже имя работает на тебя. Вот и мы дожили до момента, когда имя на нас работало. Нам постоянно предлагали проекты, у нас была возможность работать с теми, с кем мы хотим работать, и что-то выбирать. Это было хорошо. Но вот так, чтобы вспомнить, что всё было классно, безоблачно и не тревожно в России, — вообще на моей взрослой памяти такого не было никогда.

— Сейчас ты получил престижный финский грант и будешь год писать пьесу. Расскажи про это.

— Я выиграл грант фонда Коне — это крупнейший частный финский грантодатель. Буду писать пьесу про советских ученых, которые еще в 60-е предсказывали тот мир, где мы сейчас находимся, и которым тогда, естественно, никто не верил. Я везунчик, наверное, или, возможно, я как-то хорошо там всё сформулировал, потому что это был первый грант в Финляндии, на который я подавался, и его получение стало большим событием. Финляндия — маленькая страна, все узнали, что я выиграл, и меня поздравляли, как будто я получил «Оскар». Это много хорошего говорит о Финляндии и о людях здесь, которые заинтересованы в том, чтобы в стране были художники с иностранным бэкграундом и делали искусство, которое обогащает финское культурное пространство. Это же грант не на поддержку моих штанов, а на то, чтобы я тут что-то создал. Я очень благодарен за такую возможность и постараюсь не оплошать и написать хорошую пьесу.

— Но история в пьесе, выходит, больше отношения имеет к России как наследнице СССР, чем к Финляндии?

— Она имеет отношение к человечеству. Но я не делаю вид, что я могу приехать и тут же начать писать про финских героев, которые родились и живут тут.

— Есть точка зрения, что в эмиграции нужен год на адаптацию, на то, чтобы побороться с депрессией и понять, что делать дальше.

— Я бы сказал, что год — мало, надо хотя бы годика три. Но всё-таки эмиграция эмиграции рознь. Я разговаривал с теми, кто уезжал в 2014-м или в благодатном 2007-м, когда это было их решение. И это совсем другое.

— Получается ли у тебя выносить за скобки эту вынужденность и находить плюсы?

— Иногда испытываю радость исследователя новых миров Робинзона Крузо, а иногда мысль о потерях, о кораблекрушении приносит отчаяние. Это такие известные эмигрантские качели.

Я как-то запретил себе скучать по Москве и вообще по родине, потому что не нахожу это ни плодотворным, ни перспективным, а в моем случае — еще и разрушительным.

Задача не быть женой Лота и стараться смотреть вперед. Впрочем, я очень скучаю по людям. Как-то интуитивно я понял, что наименее разрушительно для психики ощущать себя пионером, который исследует новые территории и пытается основать новую цивилизацию или стать частью существующей, а не беглецом, изгнанным из рая.

— У тебя были мысли сменить профессию? Как уехать, если вся твоя профессия связана с русским языком и русским контекстом?

— К этой мысли всё время примеряешься. Возможно, если бы мне было лет тридцать, я бы не раздумывая попробовал найти какую-то еще идентичность. В моем возрасте хочется подойти к этому ответственно, попыток у меня немного.

— А твоя инженерная юность? Это же была нередкая история смены профессии, тот же Юрий Бутусов закончил кораблестроительный институт…

— Я думаю, что и кораблестроитель из Бутусова был бы такой, как и из меня инженер. Хотя Бутусов может обидеться, вдруг он был бы замечательным кораблестроителем.

— Возможно, это иллюзия, но кажется, что Ксения Перетрухина как художник имеет больше возможностей для адаптации за рубежом, но грант тем не менее получил ты.

— Писатель — это некая романтическая профессия, в которой человек выглядит более значительным, чем если бы он был сценографом. Помнишь старый анекдот про то, чем крысы от хомяков отличаются? Так вот, у хомяков пиар лучше. С писателями и сценографами примерно то же самое.

Больше статей о происходящем в России и в мире читайте в "Новой газете. Европа".